Gマーク申請の必要書類を解説(運転者等の指導・教育編)

相談者様

Gマークを取得するためにはどんな書類を用意すればいいのでしょうか?

行政書士

Gマーク申請の必要書類わかりにくいですよね。ですが、Gマークという制度の大枠をざっくり理解すると必要な書類も把握できるようになります。

相談者様

なるほど、ではGマークという制度の大枠から、詳細な必要書類まで教えてください。

行政書士

かしこまりました、では早速解説していきます。

Gマークの評価項目

Gマークは、前提として「事業開始3年を経過していること」や「運輸支局に対しての報告や届出を漏れなくしていること」といった条件はありますが、基本的に下記の3項目について審査を受け、各項目の基準点クリア+3項目の合計点数100点満点中80点以上で認定されます。

なお、Gマーク申請の前提条件が気になる方は、「Gマーク申請をするための条件を解説」をご覧ください。

- 安全性に対する法令の遵守状況(基準点32点・40点満点)

- 事故や違反の状況(基準点21点・40点満点)

- 安全性に対する取組の積極性(基準点12点・20点満点)

この中で①は、トラック協会による巡回指導結果によって点数が決まるため、どこかに書類を提出する必要はありません。

②については、申請前約3年間に重大事故があった場合については、事故報告書の写しとの過失の有無がわかる資料の提出が必要となりますが、特に重大事故がなければ書類の提出は必要ありません。

つまりほとんどの場合において、この3項目の中で③の「安全性に対する取組の積極性」に関する書類だけ用意する必要があるという事になります。

なお、Gマーク申請において巡回指導が完璧なら40点、重大事故や行政処分がなければ40点という具合に、ここまでの点数でGマークを取得できる80点に達しています。

しかし、先ほど解説したとおり3項目すべてにおいて基準点をクリアする必要があるので、①の巡回指導や②の事故状況で満点をとっても、③の安全性に対する取組が0点だと認定はされません。

安全性に対する取組の積極性の基準点、つまり最低でも獲得しなければならない点数は12点なので、この点数を下回らないように申請をおこなう必要があります。

③の安全性に対する取組にて、どのように点数を獲得するのかというと、次の章で解説する書類をトラック協会に提出し、認められることが必要となります。

安全性に対する取組の積極性を証明する書類

繰り返しになりますが、巡回指導の結果と事故状況が問題なければ、あとは③の安全性に対する取組を頑張ればGマークを取得できます。

安全性に対する取組とは、その名のとおり「うちの会社はこんな取り組みをして、輸送の安全に気を付けていますよ」ということをトラック協会に証明するわけです。

なおGマーク申請における安全性に対する取組は次の4項目に分かれ、それぞれ用意する書類が異なります。

- 運転者等の指導・教育

- 輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施

- 法定基準を上回る対策の実施

- その他

さらにこの4項目も、さらに3~6個の小項目へ細分化されるため、ここからはまず①の「運転者等の指導・教育」から細分化された小項目ごとに必要書類を解説します。

運転者等の指導・教育

こちらの項目は、主に運転者に対してセミナーの受講や研修や教育を行うことで、輸送の安全に気を付けていますという事を証明します。

運転者等の指導・教育は、さらに次の4つの小項目に分かれます。

このような細分化が繰り返されることにより、Gマークの必要書類が分かりずらくなっています。

- 自社内独自の運転者研修等の実施[優先度:A]

- 外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣[優先度:A]

- 定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施[優先度:B]

- 安全運につながる省エネ運転の実施とその結果に基づく個別指導教育の実施[優先度:C]

こちらは一つの項目をクリアすることで、3点獲得することができます。

なお、4つの項目すべて実施する必要はなく、最低1項目、最大3項目選択して実施することができます。

つまり、1項目実施なら3点、3項目すべて実施すれば「運転者等の指導・教育」だけで9点獲得することができます。

いくつ選択して、何点獲得することを目指すかは、巡回指導や事故状況によって得られる得点を考慮するのが良いでしょう。

それでは各項目について解説します。

自社内独自の運転者研修等の実施[優先度:A]

かなり細分化されてきたので、念のため確認するといま、大項目【安全性に対する取組の積極性】>中項目【運転者等の指導・教育】>小項目【自社内独自の運転者研修等の実施】を解説しています。

この項目は、自社で運転手に対して輸送の安全に関する研修や指導を実施することで3点得点されます。

比較的取組み易いので、優先度はAとしています。

実施の期間は、その年のGマーク申請時である7月1日から過去1年間(つまり昨年7月2日~今年7月1日までの1年間)で、必要な実施回数は1回です。

- 運転者の半数以上に対する実施でないと得点が3点から1点に下がる

- あくまで自社による主催である必要があるため、外部機関によるセミナーや研修は認められない

- 事故防止に関する研修

- 点検整備に関する研修

- 省エネ運転に関する研修 など

- 研修実施記録簿

- 研修に使用した資料

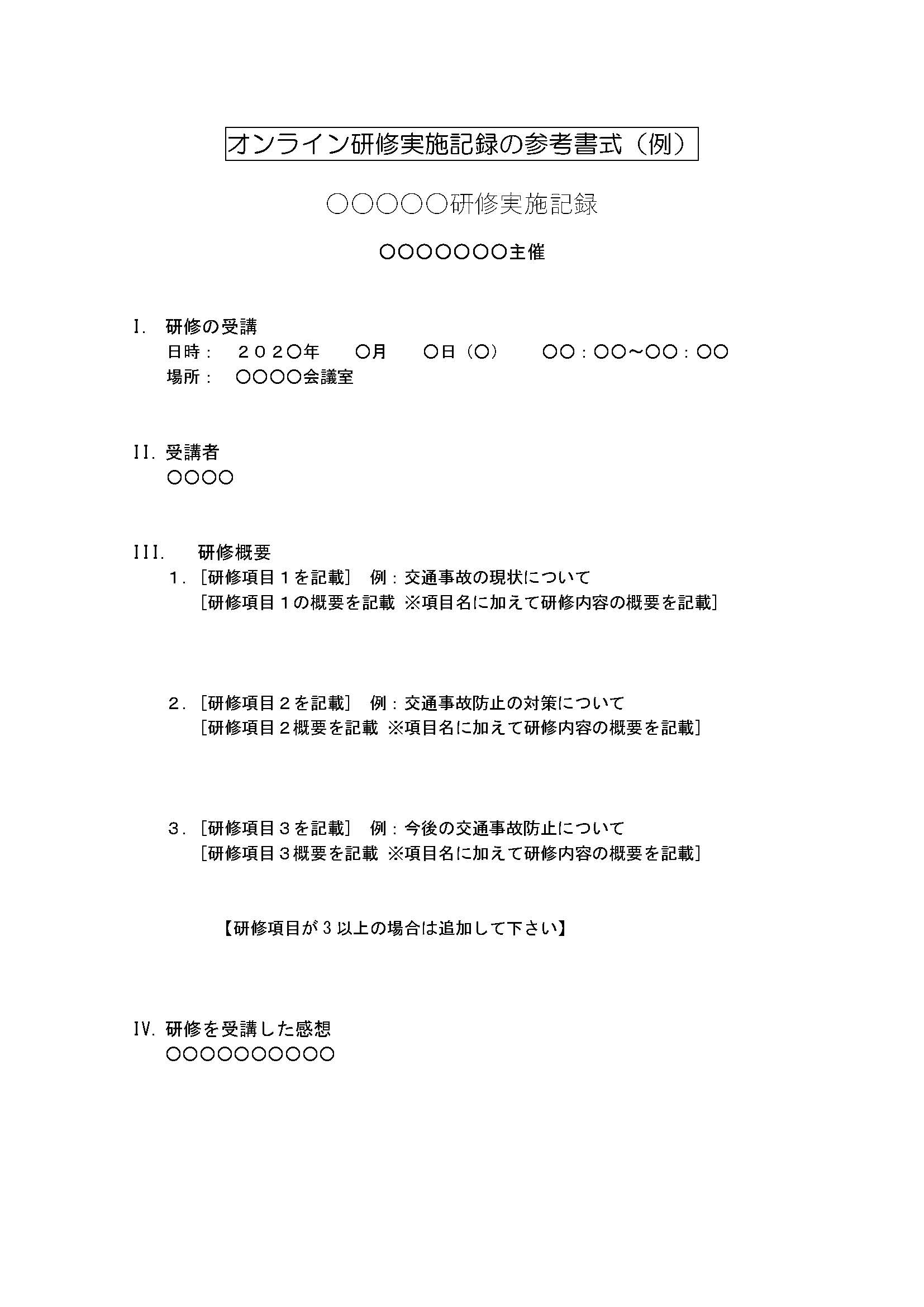

①研修実施記録簿と記載していますが、書類の名前は何でもよく、おこなった研修の内容が分かればいいとされています。

ただし、記録簿からは実施日、実施場所、研修への参加者は最低限読み取れることが必要です。

また、添乗指導をおこなった場合については、実施記録簿に管理者名、コメント等の記載が必要とされています。

②研修に使用した資料としては、座学であれば使用した書籍やスライドを印刷した書面が一般的でしょう。

添乗指導については、座学で使用するような資料はないかと思いますので、指導風景を写した写真などを添付しても良いかと思います。

資料については、これを添付すれば間違いないというような明確な規定はありませんので、Gマーク認定の審査をする側の方の立場に立って、取組みの事実をなるべくわかりやすく伝えられる資料を付けることが大切です。

外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣[優先度:A]

この項目は、自社の運転手が外部機関が開催する研修会やセミナーへ参加することで3点得点されます。

こちらも基本的にどなたか一人がセミナーを受講すれば終わりなので、優先度はAです。

実施の期間は、その年のGマーク申請時である7月1日から過去1年間で、必要な参加回数は1回、受講が必要な人数は1人です。

- 事業用トラックを運転しない事務員や運行管理者が受講した場合3点から1点に下がる

【外部機関の例】

- トラック協会

- 陸上労働災害防止協会(陸災防)

- 警察署

- 労働基準監督署 など

【研修会・セミナーの例】

- 安全運転研修

- 省エネ運転講習

- 運転者技能研修

- 運輸安全マネジメントセミナー など

- 研修修了証またはセミナー受講完了証

- 研修に使用した資料

①の書類の名前は何でもよく、研修やセミナーをきちんと受講したことの証明になればいいとされています。

ただし、書類からは実施日、実施場所、研修への参加者、研修の内容は最低限読み取れることが必要です。

②は研修やセミナーで当日配布され、研修等で実際に使用した資料のコピーが一般的でしょう。

また、オンラインにて研修等を受講した場合は、これらの書類に加えて下記のような研修実施記録を提出しないと加点されませんので、注意が必要です。

定期的な「運転記録証明書」のによる事故・違反実態の把握に基づく指導の実施[優先度:B]

この項目は、自社の運転手に関する運転記録証明を取り寄せ、違反があった場合は個別に指導をおこなうことで3点得点されます。

実施の期間は、過去3年間とする場合と過去1年間とする場合の2パターンあり、取り寄せが必要な運転者数が変わります。

その年のGマーク申請時である7月1日から過去3年の間に取得した場合

| 運転記録の証明期間 | 取得が必要な運転者の割合 |

|---|---|

| 1年間 | 加点なし |

| 3年間 | 全員 |

| 5年間 | 全員 |

その年のGマーク申請時である7月1日から過去1年の間に取得した場合

| 運転記録の証明期間 | 取得が必要な運転者の割合 |

|---|---|

| 1年間 | 全員 |

| 3年間 | 3 割以上 |

| 5年間 | 全員3 割以上 |

- 運転記録証明の取得時期や証明期間によって、必要となる運転者の割合が変わる

- 証明書の取得だけではなく、事故・違反歴が確認された場合は、その運転者に個別指導をおこなう必要がある

ルールが分かりずらいうえ、違反がある運転者に対して指導する必要があるため、優先度はBと考えております。

- 運転記録証明書のコピー

- 個別の指導一覧表など

①は運転記録証明書の代わりに、無事故無違反の証である「SD カード」のコピー、「無事故・無違反記録証明書」のコピーでも認められるようです。

②の違反があった運転者に対して指導をしたことを証明する書類としては、指導年月日、対象運転者名、指導者名を記載した指導一覧表のような資料でよく、指導の内容まで記載する必要はないようです。

また、一覧表ではなく運転記録証明書に指導年月日、対象運転者名、指導者名を記載する形でも問題ないようです。

安全運につながる省エネ運転の実施とその結果に基づく個別指導教育の実施[優先度:C]

この項目は、タコグラフの結果などをもとに自社の運転手に対して省エネ運転に関する指導や教育をおこなうことで3点得点されます。

実施の期間は、その年のGマーク申請時である7月1日から過去1年間で、実施が必要な運転者の割合は全運転者の半数以上です。

実施する運転者数が多く、提出する資料の多さ、個別指導にかかる時間を考えて優先度はCです。

中項目【運転者等の指導・教育】では、4つある小項目のうち3項目クリアで満点なので、私ならこの項目を外します。

もちろん、普段からタコグラフ等を使用して省エネに関する取組みをしているという会社様であれば、こちらを選択いただければ良いと思います。

- 実施記録簿などの指導結果に関する資料(アナタコを使用する場合)

- デジタコの出力結果のコピー(デジタコを使用する場合)

- 燃費の統計資料(燃費の統計を用いる場合)

- 実施記録簿などの指導結果に関する資料(その他の場合)

提出が必要な書類も抽象的な表現が多く、いまいちどのような資料を添付すればよいのかがはっきりしません。

①と④の書類には具体的な指導内容(コメント)、指導年月日、指導者名が記載されていないと加点されないと案内に明記があるのですが、他の②③にもこれらの項目は記載が必要だと思われます。

まとめ

今回は「運転者等の指導・教育編」ということで、解説をしてみました。

これから次の項目である「輸送の安全に関する会議・QC 活動の実施編」へと続きますので、Gマーク申請を考えている事業者様は是非チェックしてみてください。

.jpg)