一般貨物自動車運送業とは?許可申請の流れや許可の要件を解説

一般貨物運送業とは他人からの依頼を受けて、運賃を貰ってトラックで荷物を運ぶ事業を言います。

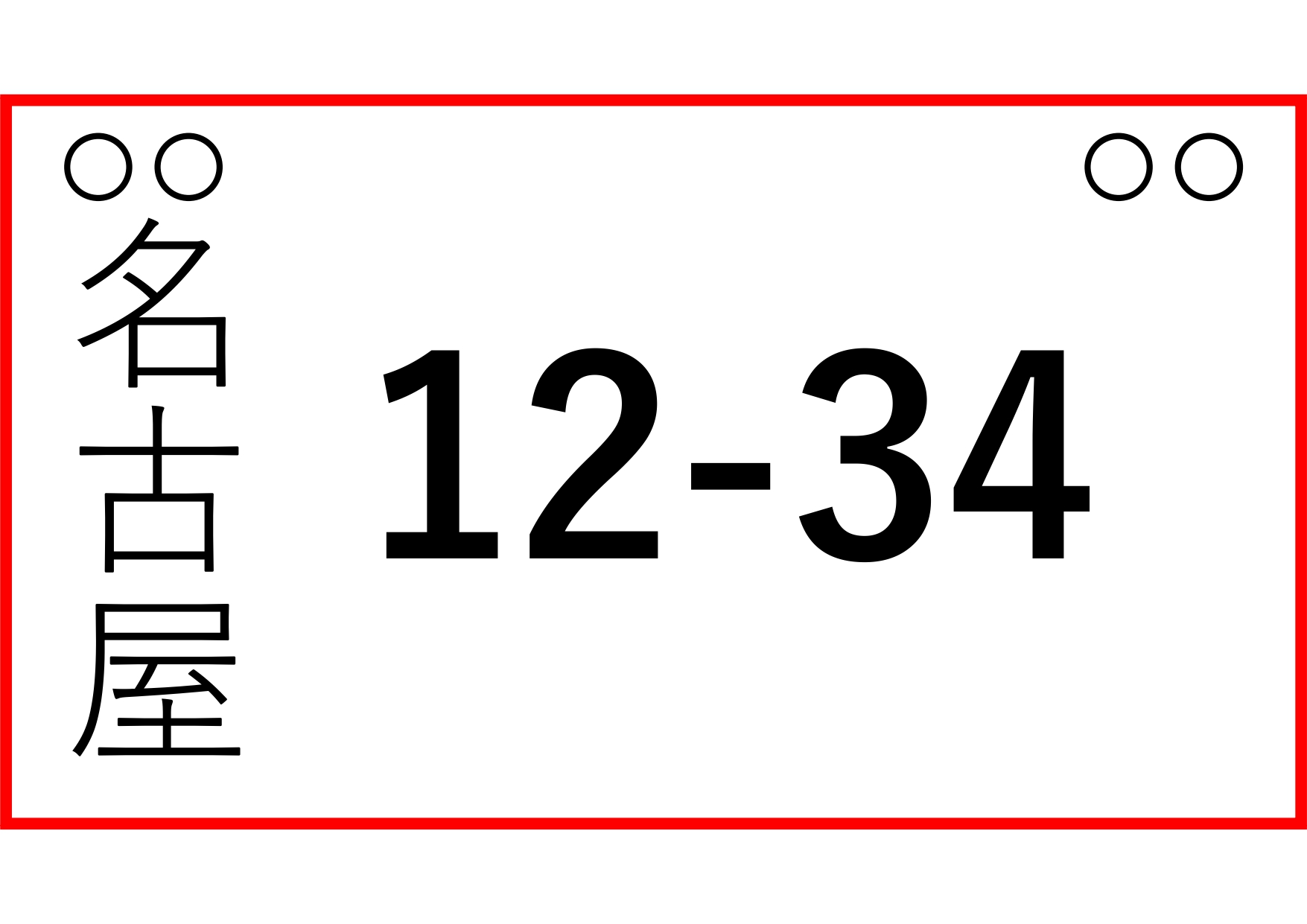

この事業を行うトラックのナンバープレートは緑色であることから「緑ナンバー」と呼ばれることもあります。

このページでは一般貨物自動車運送業という言葉を初めて聞いたという方でもわかるよう、全体像を中心に分かりやすく解説します。

一般貨物自動車運送業を行うためには

一般貨物自動車運送業を行うためには、営業所を管轄する地方運輸局に書類で申請し、許可を得ることが必要です。

無許可での営業は違法であり、最も重いと3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となります。

さらに、一定の条件をクリアする必要があり、多くの添付書類を用意する事も求められるため、許可取得の難易度が高い部類に入ります。

許可の申請についての流れ

許可の申請は次のような順番で進めます。

法人の設立

一般貨物自動車運送業の許可は法人でないと取得できないというわけではありませんが、運送業を始める場合のほとんどが法人です。

金融機関からの融資、節税対策や社会的信用の面から、法人で許可を取得したほうが有利であることは間違いありません。

資金の調達

一般貨物自動車運送業の許可は、許可取得の要件として1500万円を超える資金があることが求められます。

そしてほとんどの方は、自己資金でそれだけの金額を用意することは難しいため、金融機関からの融資を受けて資金を用意します。

この資金の要件を満たすことができないと、いくら他の要件をそろえたとしても許可が得られないので、まずは何とかして資金を工面するというわけです。

営業所、車庫、車両、人員の確保

後ほど、「一般貨物自動車運送業許可の要件」というタイトルで解説しますが、一般貨物自動車運送業の許可を取得するためにはクリアしなければならない条件(一般的に「要件」といいます。)があります。

その要件を満たすため、運送業を営むための営業所や車庫、車両とそのドライバーを確保する必要があります。

これらの要件は許可の申請前に確保(一部確保予定でもOKな場合がある)する必要があるため、この段階で賃貸の契約やリースの契約を結んでおきます。

必要書類の収集

一般貨物自動車運送業許可の申請書には、記載する内容の証明のため多くの書類(一般的に「添付書類」といいます。)を用意する必要があります。

確保した営業所や車庫の「賃貸借契約書」や、車両の「リース契約書」もその一部です。

その他にも会社の「履歴事項全部証明書」や「定款」、役員の「履歴書」などなど様々な添付書類を集める必要がります。

運輸局へ申請

許可取得のための要件を満たし、決められた添付書類を揃えることができたら、いよいよ申請書を作成し運輸局へ申請します。

申請から許可までの審査機関は、4ヶ月~5ヶ月と決められており短縮することはできません。

法令試験の受験

運輸局への申請が完了すると、法令試験が開催されますので、会社の常勤の役員さんに受験していただきます。

この法令試験に合格できないと、許可取得が出来ないため、何とかして合格する必要があります。

ちなにみ法令試験は申請した月の翌奇数月に開催されます。(例えば5月・6月申請なら7月開催という事です。)

許可証の交付

審査期間が経過し、法令試験にも合格すると一般貨物自動車運送業の許可が下ります。

ただ、許可が下りてすぐに運送業が開始できるかというと、実はそうではありません。

この後の手続きで、社会保険関係の体制が整っていることを、運輸局に証明する必要があります。

運輸開始前の確認

運送業を始めるにあたって、雇用した運転手等の従業員を、社会保険や労災保険に加入させる必要があります。

「運輸開始前の確認」では、その証明のため保険に加入したことを証明する書類(例えば、保険証の写しなど。)を運輸局に提出します。

そうすることで、トラックのナンバープレートを自家用の白いナンバーから、営業用の緑ナンバーに変更することができます。

運輸開始

ナンバープレートを「事業用」に変更し、自動車任意保険も「事業用」に切り替えたら、運送業を始めることができます!

運送業を開始したら、「運輸開始届」という書類を運輸局に提出し、これで一連の一般貨物自動車運送業の許可取得の手続きが全て終了します。

一般貨物自動車運送業許可の要件

先程の「申請の流れ」でも少し解説しましたが、一般貨物自動車運送業の許可を取得するためには、一定の要件をクリアする必要があります。

要件は大きく分けると「ヒト」「モノ」「カネ」に分けることができます。

ではその要件を一つ一つ確認していきましょう。

「ヒト」に関する要件

ヒト要件① 運行管理者

運送業の許可を取得するためには、点呼や運行の管理をする役職である「運行管理者」を1人以上確保する必要があります。

運行管理者は、基本的に「運行管理者試験」という国家試験に合格する必要があります。

合格率は35%~40%であるため、それなりの試験対策が必要であると言えます。

運行管理者の確保について詳しく知りたい方は、「運送業許可取得において運行管理者がいない場合」をご覧ください。

ヒト要件② 整備管理者

車両や車庫の整備に関しての責任者である「整備管理者」を1人以上確保する必要があります。

整備管理者は、3級以上の整備士資格を持っているか、運送会社にて2年以上の実務経験に加えて講習を受けることで確保することができます。

整備管理者の確保について詳しく知りたい方は、「運送業許可取得において整備管理者がいない場合」をご覧ください。

ヒト要件③ 運転手

トラックを運転するドライバーを5人以上確保する必要があります。

運転手に関しては、用意するトラックを運転できる免許を持っていればよく、年齢制限等はありません。

また、アルバイト等で雇う場合を除き基本的に社会保険に加入させる必要があります。

このご時世、なかなか運転手を5人雇い入れるというのは求人のコストもかかり大変です。

なので最初は、身内の方(お父様や奥様、ご兄弟等)を運転手としてカウントし、申請する方も多いです。

「モノ」に関する要件

モノ要件① 営業所・休憩施設

運送業の許可を取得するためには、運送業を行う上で使用する「営業所と休憩施設」を用意する必要があります。

営業所・休憩施設については特に広さや設備に関しての決まりはなく、一般的な事務作業ができて休憩ができれば問題ありません。

自己所有でないといけないという縛りもなく、大家さんの承諾があれば賃貸でも大丈夫です。

ただ一つ注意すべきことは、営業所として使用できない場所が法律で決まっている(用途地域による制限といいます。)ため、物件を決めてしまう前に用途地域の調査が必要となります。

モノ要件② 車庫

営業所や休憩施設と同じく、運送業を行う上で必要となる車庫を用意する必要があります。

こちらも車両が全て収まれば、広さの制限はなく、賃貸でも大丈夫なんですがこちらも一つ注意点があります。

車庫に面する道路の幅が狭いとその車庫は運送業の車庫として認められません。(車両制限令に適合するといいいます。)

そのため車庫においても、契約の前に車両制限令に適合しているか調査が必要となります。

モノ要件③ 車両

運送業において使用する車両を5台以上確保する必要があります。

軽自動車でない普通自動車で、車検証の用途が「貨物」(一部「特殊」でも可。)であれば5台のうち1台にカウントすることができます。

自社所有の車両はもちろん、リース会社の承諾があればリース車両であっても大丈夫です。

今後大型車をつかった仕事をメインでする場合であっても、最初から大型5台揃える方は稀です。

ほとんどの場合、最初は大型1、2台で、残りはハイエースなどのバン車で許可を取り、徐々に入れ替えていく方が多いです。

「カネ」に関する要件

運送業の許可を取得するためには、当面の運転資金が確保されていることを証明する必要があります。

運転資金とは具体的に、下記のような項目です。

| 項目 | 備考 |

|---|---|

| 人 件 費 | 役員報酬や給与、社会保険料を含む6ヶ月分 |

| 燃料油脂費及び修繕費 | 燃料油脂費及び修繕費のそれぞれ6ヶ月分 |

| 車 両 費 | 購入費用(リースの場合は1年分のリース料) |

| 営業所の建物 | 購入費用(賃貸の場合は1年分の賃借料及び敷金等) |

| 車庫の土地 | 購入費用(賃貸の場合は1年分の賃借料及び敷金等) |

| 器具、工具什器、備品等 | 購入費用 |

| 保 険 料 | 自賠責保険・自動車任意保険の1年分 |

| 各 種 税 | 自動車税・自動車重量税の1年分、環境性能割及び登録免許税等 |

| そ の 他 | 道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分 |

これらの運転資金を合計すると大体どのくらいの金額になるかというと、「1500万円+車両費」が目安となります。

繰り返しになりますが、既に事業をやっている方でない限り、この金額を既に用意してあるという方は大変少ないです。(私は見たことないです。)

殆どが金融機関からの融資で用意するという事になりますので、運送業の許可を取得すると決意したらまずは銀行に相談に行きましょう。

いわゆるメガバンクと呼ばれる大手の銀行は、融資のハードルが高い傾向にあります。

相談にいくなら地方銀行や信用金庫など、地域密着型の金融機関にするようにしましょう。

法令試験について

一般貨物自動車運送業の許可を取得される方で、法令試験について不安があるという方が結構いらっしゃいます。

確かに法令試験に合格できないと許可取得が出来ませんし、2回不合格になると一度申請取り下げになってしまいます。

しかし、法令試験は対策さえ行えば、決して合格できない試験ではありません。

中部地方では、合格率も80~90%を推移しており、当日は条文集も配布されるためそこまで怖がることはありません。

法令試験の対策について詳しく知りたい方は、「運送業許可取得における法令試験の勉強方法」をご覧ください。

当事務所で行うこと

当事務所では、まずはお客様の情報をヒアリングし、運送業の許可申請が可能であるかを判断いたします。

現時点で許可の申請はできないと判断した場合、報酬をいただくことはありませんのでご安心ください。

すぐに申請可能、もしくはあと一歩で申請可能である場合には、今後行っていいただく事など適切なアドバイスを行い複雑な申請書作成や運輸局とのやり取りは、すべて当事務所にて行います。

また、既に運送業許可をお持ちの方で、営業所や車庫等の変更手続きにつきましてももちろん当事務所にて承ることが可能です。

料金表

|

業務 |

料金(税込み) |

|---|---|

|

新規許可 |

462,000円 |

|

営業所変更認可 |

220,000円 |

|

車庫変更認可 |

165,000円 |

|

商号・本店・役員変更届 |

22,000円 |

|

増減車届 |

22,000円 |

|

実績報告書 |

22,000円 |

|

概況報告書 |

33,000円 |

※新規許可の場合、登録免許税として別途120,000円必要となります。