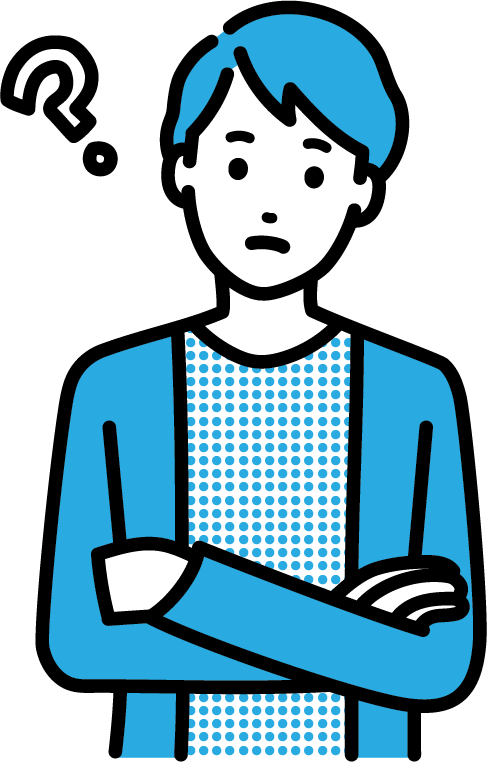

利用運送事業におけるモードについて解説

相談者様

利用運送事業のモードとは何ですか?

行政書士

利用運送事業で言うモードとは、簡単に言うと荷物を運搬するために使用する車両の種類の事です。

相談者様

車両の種類とはどういうことでしょうか?

行政書士

例えば、トラックを使用して利用運送を行う場合は自動車モードと言います。

その他にも船舶、航空、鉄道の、合計4つもモードが定められています。

つまり、これから行おうとする事業が、トラックを使用した輸送なのか、貨物船を使用するのか、それとも飛行機で運ぶのかによって登録するモードが異なるという事です。

今回の記事では、各モードについて一つ一つ解説します。

自動車モード

トラック運送会社を手配して、自動車による貨物輸送を使用とする場合は、第一種貨物利用運送事業の自動車モードの登録が必要となります。

この自動車モードが最もポピュラーであるため、利用運送と言えばトラックによる輸送を真っ先にイメージされる方も多いと思います。

自動車による利用運送を行う場合、お客さんである荷主から輸送の依頼を受け、運送の委託契約を行います。

次にその荷物を運んでもらうためのトラック運送会社に輸送の依頼をし、ここでも運送の委託契約を結びます。

.jpg)

つまり、「荷主と運送会社の繋がりがどれだけあるか」が、事業継続のカギとなるわけです。

そのため、トラックによる利用運送を始めようとする方は、元々運送会社で配車マンをやっていた方など、荷主や運送会社とのパイプがある方が多い印象です。

船舶モード

船会社を手配して、貨物船による輸送をする場合は、第一種貨物利用運送事業の船舶モードの登録が必要となります。

さらに船舶のモードは、国内の貨物輸送を行う内航海運と、海外への貨物輸出を行う外航海運に細分化されており、行おうとする事業によってどちらか選択して登録します。

内航海運とは

日本は食料や燃料のほとんどを輸入に頼っており、さらにその貿易の99%を貨物船による輸送で行っています。

そして貨物船によって海外から輸入された物資を、国内の港から港へ貨物船で運ぶことを内航海運と呼びます。

また、内航海運で使用する船を内航船といい、この内航船を手配する場合には第一種貨物利用運祖事業の船舶モードのうち内航海運の登録が必要となります。

外航海運とは

貨物船を使って、日本と外国間で貨物の輸送を行う事業を外航海運と呼びます。

主に船舶や航空機を利用して海外へ物資を輸出する利用運送事業者をフォワーダーと呼ぶのですが、その中でも船舶を利用する外航海運事業者をNVOCC(Non Vessel Operating Common Carrier)と言ったりします。

第一種貨物利用の外航海運は、主に日本から海外へ物資を輸出する際に必要となる登録です。

海外への輸出は、船荷証券(B/L)や保険証券(I/P)、インボイスなどの専門性の高い船積書類が求められるため、この業界で仕事をするためには業務に登録を得るだけではなく、この業務に精通していることが必要となります。

鉄道モード

貨物列車による輸送を手配する場合は、第一種貨物利用運送事業の鉄道モードの登録が必要となります。

現在は、日本における貨物列車による輸送は、主にJRが引き受けており、貨物を送る側の駅のことを拠点駅、送り先の駅のことを仕向駅(しむけえき)と呼びます。

貨物列車は重い貨物を長距離かつ効率的に輸送することができるため、一昔前は貨物船と並ぶ主要な運搬方法でしたが、高速道路の整備が進むにつれて徐々に使われなくなってきました。

しかし、最近では環境への配慮から電化された貨物列車や、高速で動く貨物列車も登場し、まだまだ輸送機関としての役割を担っています。

航空モード

航空会社を手配して、航空機による輸送をする場合は、第一種貨物利用運送事業の航空モードの登録が必要となります。

航空モードについても、船舶と同じで国外への輸送を行う国際航空と、国内での輸送を行う国内航空に分かれています。

国際航空と国内航空いずれにおいても、貨物を運ぶ航空会社と代理店契約を結ぶ必要があるため、登録のハードルは比較的高くなっています。

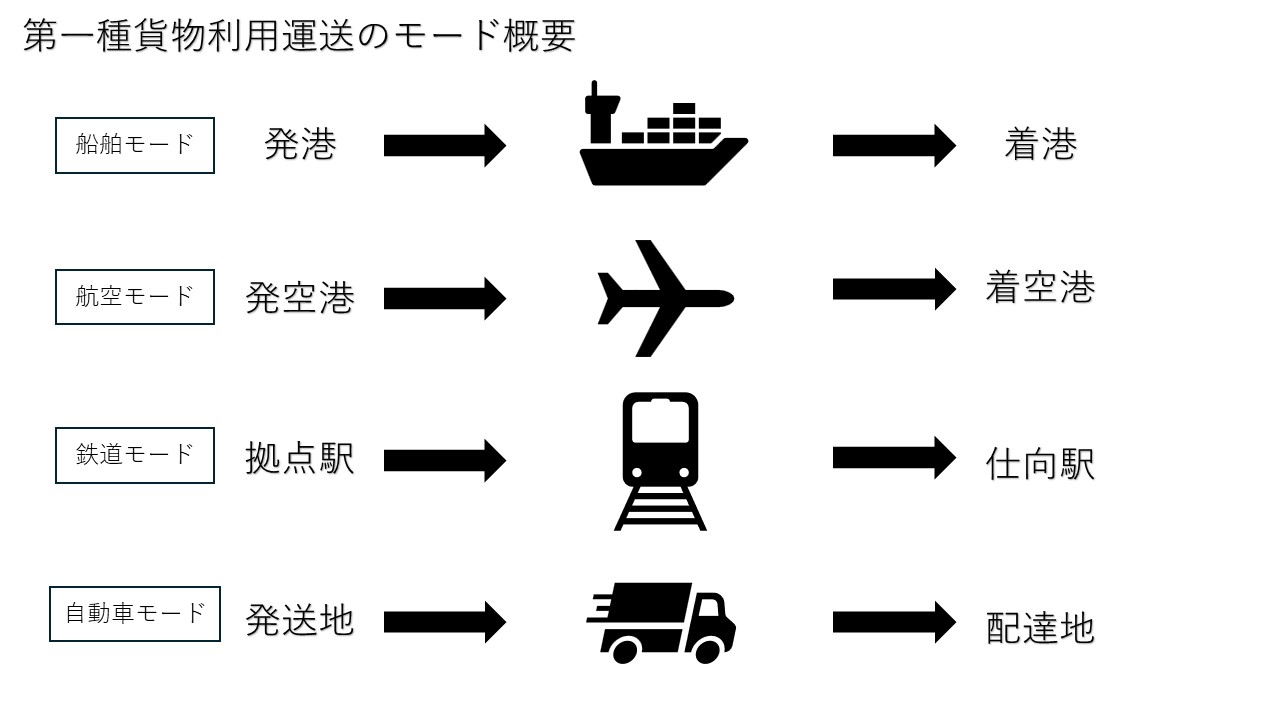

ご相談はお気軽に

今回は利用運送事業のモードについて解説しました。

モードという概念はあまり知られていないため、申請をする前にどのモード登録申請をするのか注意する必要があります。

船舶モードが必要なのに、自動車モードで登録してしまったという話も聞いたことがあります。

「利用運送のことで疑問がある」という方はお気軽にお問い合わせください。

スマホの方は下記のメニューバーからお電話、メールいただけます。

.jpg)